憶念寺

憶念寺

古代(こだい)の桜井寺(さくらいじ)を受け継ぐ天台宗(てんだいしゅう)の寺でしたが、約750年前、真宗(しんしゅう)に改宗(かいしゅう)しました。

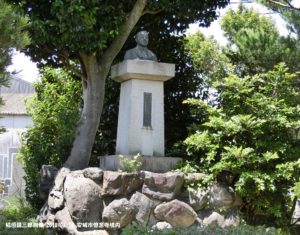

庫裏(くり)の裏に1mばかり盛り上がった塚があり桜塚(さくらづか)と呼ばれて石碑(せきひ)が置いてあります。この石碑は「稲垣国三郎(いながきくにさぶろう)」の胸像(きょうぞう)を建てた時に置かれたもので、「桜塚」は前からあったもののようです。小字(こあざ)の地名(ちめい)にもなっています。

庫裏(くり)の裏に1mばかり盛り上がった塚があり桜塚(さくらづか)と呼ばれて石碑(せきひ)が置いてあります。この石碑は「稲垣国三郎(いながきくにさぶろう)」の胸像(きょうぞう)を建てた時に置かれたもので、「桜塚」は前からあったもののようです。小字(こあざ)の地名(ちめい)にもなっています。

稲垣国三郎とは、安城市(あんじょうし)古井町(ふるいちょう)出身(しゅっしん)の教育者(きょういくしゃ)で、岡崎師範学校(おかざきしはんがっこう)で学び、広島、沖縄、大阪など師範学校の教諭(きょうゆ)を務めました。沖縄にいた6年の間に、島の風土(ふうど)や暮らしぶりを紹介(しょうかい)する「琉球小話(りゅうきゅうしょうわ)」を出版(しゅっぱん)しました。この 中で、島の高台(たかだい)から白い煙で遠くの汽船(きせん)に乗っているはずの娘を見送る老夫婦(ろうふうふ)の小話が書かれています。この小話は、中等学校や高等女学校の教科書(きょうかしょ)に載(の)ることになりました。他にも、ドイツ商船(しょうせん)が暗礁(あんしょう)に乗り上げて宮古島(みやこじま)の人々が小舟(こぶね)で救出(きゅうしゅつ)した話、また、日露戦争(にちろせんそう)のバルチック艦隊(かんたい)を最初(さいしょ)に発見(はっけん)した宮古島・久松五勇士(ひさまつごゆうし)の話など。この地方(ちほう)に住(す)む素晴(すば)らしい人々を国三郎は紹介しています。

中で、島の高台(たかだい)から白い煙で遠くの汽船(きせん)に乗っているはずの娘を見送る老夫婦(ろうふうふ)の小話が書かれています。この小話は、中等学校や高等女学校の教科書(きょうかしょ)に載(の)ることになりました。他にも、ドイツ商船(しょうせん)が暗礁(あんしょう)に乗り上げて宮古島(みやこじま)の人々が小舟(こぶね)で救出(きゅうしゅつ)した話、また、日露戦争(にちろせんそう)のバルチック艦隊(かんたい)を最初(さいしょ)に発見(はっけん)した宮古島・久松五勇士(ひさまつごゆうし)の話など。この地方(ちほう)に住(す)む素晴(すば)らしい人々を国三郎は紹介しています。